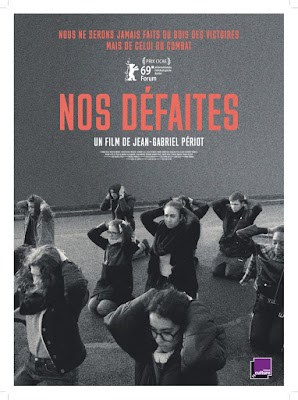

Nos défaites de Jean-Gabriel Périot

Le réalisateur Jean-Gabriel Périot est comme dans la

Commedia dell’arte un Arlequin pas assez riche pour se vêtir d’une seule pièce.

Alors, il va puiser dans les films des autres pour se fabriquer une

filmographie constituée de fragments récupérés. Observateur des moindres

failles et contradictions du monde dans lequel il vit, il dresse un portrait

implacable de notre société. Un réalisateur qui avance masqué pour donner aux

visages qu’il filme (les détenus, les minorités, les victimes de la guerre, les

individus en recherche d’emploi…) la visibilité et la voix qui leur manquent.

La sortie en salle de son dernier film documentaire Nos défaites s’inscrit dans la lignée de

ses films précédents. On y retrouve comme point de départ les films d’archives,

matière première de prédilection qu’il opère avec une précision chirurgicale

tant ses coupes au montage sont maîtrisées. Dans le court métrage Eût-elle été criminelle … (2016), la

première apparition d’une femme malmenée par la foule de la Libération reste

suspendue aux bords du cadre. Présence incertaine pendant quelques secondes de

cette femme accusée d’accointance avec l’ennemi, filmée par une caméra devenue

tranchante comme un couperet. L’exclusion et le bannissement sont dits par

cette maladresse du cadrage qu’on devine fortuite mais qui prend brusquement un

sens dramatique quand on devine que cette foule exhibe quelqu’un tenu délibérément à distance. Le cinéma de Périot

est condensé là, par ce que l’on refuse de voir et qui reste aux bords de

l’abîme, une présence-absence des « invisibles »

où qu’ils soient.

Interroger les colères

de l’Histoire

Il y a dans le bouillonnement des révoltes l’espoir

d’un monde plus juste. Dans le court-métrage The Devil (2012), le mouvement des Black Panthers montre sur la musique du tourangeau Boogers la

lutte des afro-américains dans les années cinquante pour leurs droits civiques.

La répétition de la phrase If you look upon my face, you are watching

now the Devil (Si tu regardes mon visage, tu regardes maintenant le diable)

sert de leitmotiv aux images. Des extraits de déclarations de membres du Black

Panther Party prennent progressivement la place laissée par la phrase de

Boogers qui agit comme un tempo jusqu’à la fin du film. Une pulsation qui

modifie durablement notre rapport à ces images de femmes et d’hommes qui transforment

leur militantisme pacifique en lutte armée. Dans ses conversations,

Jean-Gabriel Périot avec le professeur de philosophie Alain Brossat [1], explique

que ce changement de stratégie a contribué à répandre l’image de Noirs « violents » alors qu’ils ne

se sont jamais réellement servis des armes

« sauf, très rarement, pour

se défendre d’attaques de la police ». Le réalisateur déclare :

«

Cette prise d’armes a aussi été fortement symbolique : elle a permis à

ceux et à celles qui se sont armés (et par ricochet aux Afro-Américains en

général) d’affirmer un statut qui jusque-là leur était dénié. Les Afro-Américains

étaient acceptés dans la société nord-américaine à l’unique condition qu’ils

restent silencieux ; là, ils ont clairement montré que le jeu avait changé

et qu’il faudrait dorénavant traiter avec eux d’égal à égal. Cependant, il n’a

pas été simple de prendre les armes… C’est ce que montrent la plupart des

images documentaires sur les Panthers y compris celles qu’on voit dans The

Devil. Il y a de la maladresse dont les corps réagissent au maniement des armes

et à la militarisation du mouvement. On voit clairement qu’il s’agit de

« jouer à faire la guerre », on reste dans une mise en scène de soi

et il n’est jamais si facile de tenir, corporellement son rôle. Cependant,

l’important n’était pas de devenir militaire de carrière, mais de montrer que

l’on pouvait jouer à ce jeu-là. Et cela aura suffi à ce que leurs adversaires

construisent cette image d’eux qui est encore la plus répandue : les

Panthers étaient une bande de Noirs « violents », et cette

« violence » est devenue l’argument massue pour les sortir de

l’émancipation noire-américaine, alors même qu’ils en sont un maillon

essentiel.»[2]

L’amateurisme et l’improvisation de cette prise

d’armes que révèlent les images d’archives de The Devil nous intéressent

plus que le passage à l’acte des Black Panthers à la lutte armée. Il y a dans

ce jeu de prendre la peau de l’autre plus qu’un mimétisme stérile pour faire

peur (les Noirs auraient adopté la violence des Pigs blancs qui les bastonnaient et les réprimaient pour se faire

entendre à leur tour) mais la

revendication d’une égalité (maintenant symboliquement, nous combattons à armes

égales). En prenant les armes, les Noirs ne deviennent pas les acteurs d’une

violence qu’ils condamnent mais ils renvoient aux blancs qui les oppriment le

miroir de leurs agressions. Ce procédé d’aller sur le terrain de l’autre pour

revendiquer ses droits semble récurrent chez le réalisateur qui réitère sa

démarche avec des lycéens de 1ère option cinéma du Lycée Romain

Rolland à Ivry-sur-Seine.

Remake

du film La salamandre d’Alain Tanner

(1971), Météore Films

Pour provoquer un dialogue et une réflexion, il ne

faut pas seulement connaitre le discours de l’autre mais pouvoir s’identifier à

lui. C’est cette maïeutique que le réalisateur tente de mettre en œuvre avec

des lycéens a priori éloignés des luttes de post-68. Lors d’un entretien, Jean-Gabriel Périot

explique sa démarche avec ces lycéens :

« Je

voulais leur faire découvrir un des aspects pour moi le plus important du

travail de cinéaste : la possibilité qu’offre le travail d’un film de se

confronter à ce que l’on ne connait pas, de rencontrer des gens qui nous sont

encore, pour des raisons différentes, étrangers, d’affronter l’altérité et de

la défaire. Le point de départ de mon projet fut donc simplement de permettre à

ces adolescents de se confronter à l’inconnu. Et le cinéma engagé des années

post-68 m’est apparu comme un moyen de justement les mettre en face de quelque

chose qui pouvait leur semblait éloigné de leurs préoccupations habituelles.»[3]

Remake

de la Reprise du travail aux usines Wonder, documentaire de 1968, Météore Films

Remake

de films des années 60 -70 par des lycéens d’aujourd’hui

Après plusieurs jours de visionnage du film, le

souvenir du discours d’une gréviste des usines Wonder réclamant des conditions

de travail plus dignes et refusant de réintégrer son poste après le vote de la

reprise reste vivace.

« Non, je ne rentrerai pas,

je ne foutrai plus les pieds dans cette taule, c'est trop dégueulasse ! »

La même gouaille rageuse anime Isabelle, une des

lycéennes qui reprend le rôle. Le temps s’abolit et on est de nouveau sur place

en train de revivre la lutte de cette jeune ouvrière. Le dispositif peut d’abord surprendre. Quelle

légitimité peuvent avoir des lycéens qui ne sont pas encore dans la vie active à

incarner des travailleurs ? Pas plus que celle de jeunes sans grande

expérience affective qui lisent avec leur prof de français Madame Bovary ou Le rouge et le noir à 16 ans. Tout

enseignant sait d’expérience qu’on apprend mieux sur l’endroit où on vit quand

on se déplace ailleurs. La réflexivité qui consiste en un aller vers les représentations

de l’autre pour un retour à soi de ses propres représentations est une des

conditions pour apprendre. Plus que par mimétisme, Périot permet à ces jeunes

d’expérimenter la possibilité de leur discours. Peu importe le tâtonnement du

langage, l’approximation des idées voire même parfois leur caractère consensuel,

la lucidité de l’un et la naïveté de l’autre, ces jeunes apprennent à dominer

leur peur de ne pas savoir pour oser s’exprimer. Galvanisés par ces témoins de l’histoire dont ils rejouent

les luttes, les lycéens parlent en leur nom propre, le réalisateur prenant le

soin de ne pas filmer un débat entre eux mais les interviewant séparément pour

faire émerger leur individualité. Le cinéma engage ces jeunes à prendre chacun

la parole et à dire face caméra je

pense, je suis, j’imagine … dans un monde où leur parole reste peu audible, si

l’on excepte la prise de parole courageuse de Greta Thunberg.

Répétition

des séquences de films des années 60 -70 rejouées par différents lycéens

Au-delà de l’anniversaire des cinquante ans de mai

68, qu’est-ce qui peut encore interpeller les jeunes d’aujourd’hui dans les

combats de cette époque ? Périot couve-t-il le secret espoir d’une

jeunesse qui s’insurge là où ses contemporains se seraient résignés ou fait-il

le constat amer d’une génération d’adultes qui n’a pas réussi à transmettre à

ses enfants le sens des luttes collectives ? Mai 68 est porté par un

souffle insurrectionnel qui n’était pas prémédité et Périot sait bien qu’on ne

fait pas deux fois la même révolte. Son propos semble ailleurs. En faisant

rejouer par les lycéens les évènements autour de 68, il ne dit pas que

l’histoire doit ou pourrait se répéter. Il redonne à ces jeunes la conscience

que le cinéma est un moyen de s’inscrire dans une action collective. Si cette

jeune ouvrière nous touche tant encore aujourd’hui, c’est parce que son combat

est encore actuel et que la caméra rend palpable cette constance des luttes

sociales entre hier et aujourd’hui. Le film témoigne certes du passé mais il ne

trouve sa finalité que dans sa projection publique et une prise de conscience

actualisées. A chaque projection, les films réactivent quelque chose qui surgit

devant nous dans l’instant. Le cinéma ne connait pas de temps mort et figé. Le

défilement des images est plus qu’une mécanique, c’est une leçon de vie. Le

cinéma prend l’histoire en marche et Périot entraine les lycéens dans une

pensée en mouvement. Penser au cinéma, c’est d’abord incarner des paroles. Une

démonstration certes ici efficace mais parfois un peu trop réfléchie pour permettre

au spectateur de se projeter dans une autre logique, celle pour nous aussi des

sensations. Ce qui ne retire rien au film de sa valeur de témoignage mais rend

abrupt et sans concession son propos.

Une

lycéenne répondant aux questions du réalisateur dans Nos défaites, Météore Films

L’alternance du noir et blanc et d’images en

couleurs lie le passé au présent, faisant de ces portraits de jeunes

d’aujourd’hui un film bigarré qui invite à la diversité d’opinions plus qu’à

l’uniformité d’une vérité toute faite. Le metteur en scène Jean-Michel Ribes

dans un Edito pour présenter la programmation 2019-2020 du Théâtre du

Rond-Point [4] parle

de ces « Espaces vacants »

de l’art qui échappent à la pensée unique :

Mais quelle est alors, cette minuscule plante qui se glisse entre deux parpaings de certitudes révélées ? Ce fragile brin d’herbe qui refuse de mourir sous le béton des choses si importantes ? C’est l’art. L’art à qui l’on ne consacre plus aucun espace vacant. L’art oxygène, l’art qui nous protège des vérités qui tuent et des robots annoncés, l’art pourvoyeur de rêves, l’art de vivre. Vivement que cette petite plante fasse s’écrouler ce mur."

Nos défaites est une expérience artistique de lycéens qui découvrent le cinéma avec un réalisateur hors-champ leur tendant la perche pour qu’ils deviennent les acteurs du monde dans lequel ils vivent. Une confiance précieuse du réalisateur dans les réactions spontanées de ces jeunes répondant à ses questions et une leçon pour découvrir le cinéma comme un art engagé. Un film bienfaisant assurément.

[1] Jean-Gabriel Périot et Alain Brossat, Ce que peut le

cinéma Conversations, Editions La

Découverte, Paris, 2018, p.150

[2] Ibid., p.151

Commentaires

Enregistrer un commentaire